Relations entre la France et la Régence d’Alger

Un peu d'histoire

Ces relations entre la France et la Régence d’Alger, n'ont pas commencé en 1830, mais plus de trois siècles plutôt,

les premières traces de concessions entre la France et l'Afrique du nord, nous ramènent en 1450, aux temps des princes Arabes.

- C'est le Baron de Testa, qui le premier publiera,

la liste des traités et des lettres-patentes, conclus entre la France, la Porte Ottomane, et la Régence d'Alger,

son livre de juin 1864, sera ensuite repris par d'autres historiens.

- Le Baron Testa précise :

- 1518-1520 Autorisation obtenue par les français, du Sultan Selim I, de s'établir,

sur les côtes d'Afrique, privilège exclusif de la pêche du Corail, création du premier comptoir de la Calle.

Mais, dès 1519, le Roi François I, envoya une flotte contre les pirates d'Afrique,

qui avaient fait une incursion aux Iles d'Hyères et infectées les côtes de Provence et d'Italie.

- Décembre 1525, François I proposa à la Sublime-porte une alliance, c'est le Comte Jean Frangipani,

qui fera office d'ambassadeur.

- Février 1526, Soliman le magnifique, y répondit favorablement,

dans une lettre en date de Septembre 1528, la Porte Ottomane, confirma les anciens privilèges,

dont jouissaient les Français et les Catalans en terres musulmanes.

La Salamandre emblème du Roi François I.

- Au printemps de 1534, arriva à Constantinople, le Chevalier Jean de La Forêt, en qualité d'ambassadeur.

- Il était chargé d'une mission, proposer un traité de paix et obtenir la confirmation des anciens privilèges

de commerce, en échange d'une aide de François I, pour conserver Alger et Tunis aux Ottomans.

Profitant des bonnes dispositions, qu'il avait su inspirer à l'Empereur Ottoman et à son grand Vizir,

il conclut, en février 1535, un traité d'amitié et de commerce.

- Le Traité de commerce,

établit par le chevalier Jean de La Forêt, contient les privilèges les plus importants conclus jusqu'à ce jour,

ces droits et ces avantages furent renouvelés et augmentés par des lettres-patentes obtenues en :

- 1569 entre Sèlim II et Charles IX.

- 1581 entre Murad III et Henri III.

- 1604 entre Ahmed III et Henri IV.

- 1673 entre Mohammed IV et Louis XIV.

- 1740 entre Mamoud I et Louis XV.

- Ces avantages ont été confirmés par le traité de paix de 1802.

Vue de la colonnie de La Calle en 1788.

Mais revenons à l'histoire des relations entre La Régence d'Alger et La France.

- L'Histoire des rapports,

entre la France et la Régence d'Alger, nous montre une suite presque non interrompue de ruptures et de réconciliations.

- Le Gouvernement de l'Odjeac avait été fondé uniquement pour porter le Djihad, la guerre sainte, sur mer et,

lorsque KheÏr-ed-Din, après avoir enlevé le Penon aux Espagnols, avait creusé et fortifié le port de Djezaïr,

c'était pour créer un point de refuge pour les corsaires de l'Islam, en un mot, c'était une Malte musulmane.

- En moins de cinquante ans,

le commerce et la navigation de l'Espagne en Méditerranée avaient été presque complètement anéantis,

puis, ce fut le tour de l'Italie, de la Sardaigne, de la Corse et de la Sicile.

- Seule, de toutes les nations chrétiennes, la France avait peu souffert de cet état de choses.

- Depuis le jour où François I s'était vu forcé de rechercher l'alliance de l'Empire Ottoman,

les sujets du Roi Très-Chrétiens avaient été traités en amis sur tous les rivages musulmans de la Méditerranée,

et, le commerce de la Provence avec le Levant s'était développé dans des proportions considérables.

- Les rares infractions à cette tolérance étaient immédiatement réprimandées par le Grand Divan,

qui infligeait aux Pachas d'Alger, des sanctions très sévères.

- Ce fut ainsi que les choses se passèrent pendant toute la durée du XVI° siècle.

- Le XVII° siècle fut un peu plus chaotique, comme nous le précise, M. Henri Delmas de Grammont,

dans ses volumes, Relations entre la France et la Régence d'Alger au XVIIe siècle.

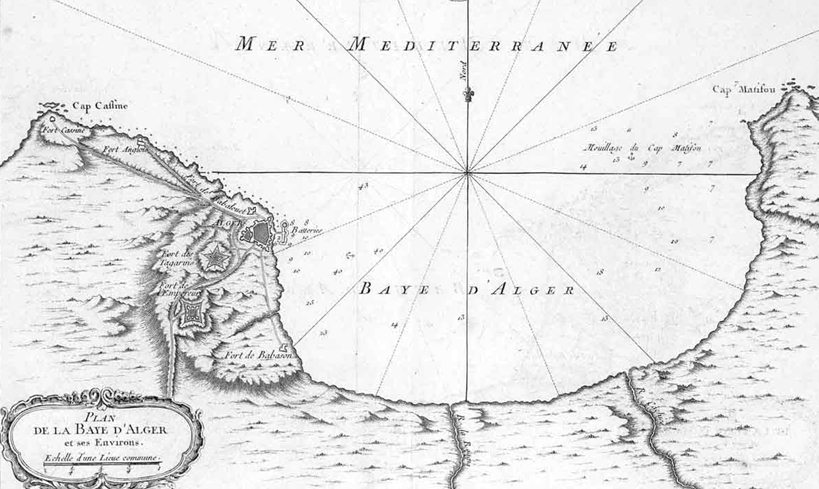

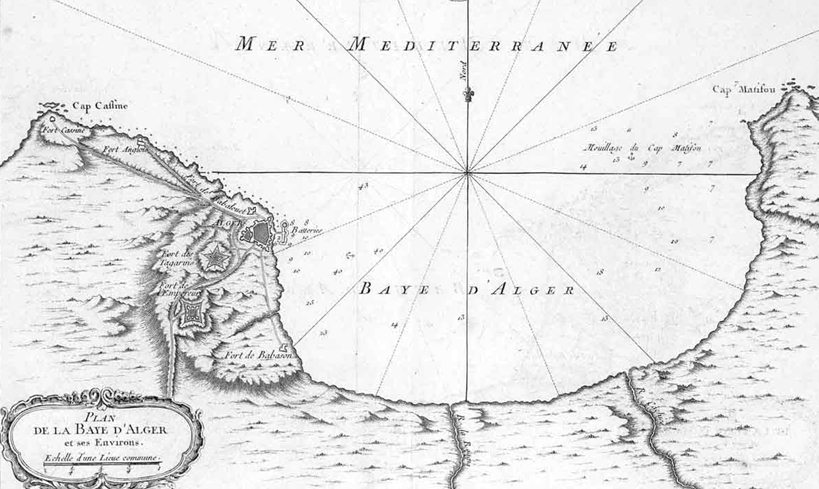

La Baie d'Alger en 1764.

1606 - 1629.

- Les deux canons de Simon Dansa.

- La premier rupture des traités de paix eut lieu avec l'histoire du renégat Dansa, ancien capitaine Flaman,

nommé Simon Dansa, qui s'installe à Marseille en 1602, où il se maria avec une marseillaise.

- En 1606, il s'en fut à Alger avec son vaisseau et son équipage,

pour se mettre sous la bannière de la Régence, et, en moins de trois ans, Il s'empara de plus de quarante vaisseaux,

sa popularité devient immense parmi les gens d'Alger.

- Mais désirant retourner en France, il fit des démarches auprès de la Cour de France,

sa demande tomba au bon moment,

le Roi Henri IV avait écrit à son Ambassadeur auprès de La Porte,

pour ordonner de négocier, la libération des prisonniers ecclésiastiques espagnols, de la Compagnie de Jésus,

capturés par le fameux Simon Dansa.

- Le Roi fut informé de sa demande, il ordonna à M. de Villeroy de répondre, que Dansa serait reçu à Marseille,

à condition qu'il rendrait, sains et saufs, à leur Ordre, les religieux captifs à Alger.

- Dans le second trimestre de 1609,

Dansa s'empressa de saisir cette branche de salut qui lui était offerte, il racheta à la hâte tous les prisonniers,

qu'il embarqua sur son navire et quitta Alger pour Marseille, où il reçut son pardon plein et entier.

Note :

La petite histoire ne nous dit pas, si les deux canons en bronze, donnés ou prêtés par la Pacha d'Alger,

ont été volontairement oubliés par Dansa, Mais, cet oubli et surement le départ en catimini du pirate,

vont provoquer la première rupture entre la France et le Pacha d'Alger.

Les deux canons de bronze ont été offert par Dansa au Duc de Guise,

alors gouverneur de la Provence, celui-ci les accepta et les fit placer sur la galéré Capitane.

Prise de Portolongone en 1646.

- Le Divan demanda,

la restitution des canons et le retour de Dansa pour être châtié, il faisait de ces deux demandes, un casus belli.

- Les hostilités commencèrent immédiatement,

et, les Reïs heureux de pourvoir tomber sur une riche proie, sans craindre les vengeances de la Porte, déployèrent

une activité inouïe, Heureusement, pour la navigation française, les galères du Duc de Toscane, et celles de Génes,

ainsi, que les bâtiments de guerre armés par la ville de Marseille, ralentir un peu cette piraterie, mais, en cinq ans,

les pertes du commerce français s'élevaient à plus de trois million de francs, sans compter la perte des navires,

et, les nombreux captifs qu’il fallût racheter !

- La situation devenait intolérable.

- En 1617, le Roi décida de libérer tous les Turcs qui étaient sur les galères française,

Cent-douze Turcs furent libérés,

et ramenés à Alger, en échange de captifs français, Mais, les Français fut roulé

par la Pacha d'Alger, ils durent s'enfuir pour rester en vie.

La milice d'Alger décréta une attaque contre le Bastion de France, une partie des soldats et des travailleurs

du Bastion furent égorgés, et le reste trainé en captivité, tous les navires présents furent confisqués.

- Le 15 Mai 1618, le roi interdit le commerce avec Alger et Tripoli.

- Les Kabyles ne pouvant plus commercer avec le Bastion, s'insurgèrent, aidés par les Colourlis d'Alger.

- Les galères du vice-roi de Naples et du grand-duc de Toscane firent subirent aux barbaresques de lourdes défaites.

- Tous ces évènements forcèrent le Pacha d'Alger à négocier,

- Devant les multiples réclamations des Français,

la Sublime Porte envoya à Marseille, un ambassadeur, Soliman Chaouch, qui malgré le Pacha d'Alger,

fit respecter les ordres du Sultan de Constantinople.

Grace aux efforts du vice-consul Chaix et de Soliman Chaouch, un traité fut conclu à Toufs, le 21 Mars 1619.

On libéra les captifs du Bastion de France, Mais, dans ce traité, on avait oublié de mentionner les canons de Dansa.

Gravure du Marché aux esclaves d'Alger.

- Les notables de Marseille voulant améliorer les relations avec Alger,

rachetèrent au Duc de Guise, les fameux canons du casus belli, pour les expédier à Alger, l'affaire était en cours,

quand arriva la triste histoire de

la polacre du Capitaine Drivet.

- Un barbaresque d'Alger, le Reïs Rebeg, arraisonna le navire français, le pilla et extermina tout l'équipage,

et les passagers, sauf deux jeunes matelots qui s'étaient cachés à fond de cale.

- Rebeg ordonna le sabordage du navire.

Après le départ des Barbaresques, les deux jeunes matelots réussissent à en endiguer les principales voies d'eau,

et, conserver la polacre à flot, elle s’échoua deux jours plus tard, sur les côtes de Sardaigne.

- Depuis quelques mois,

des navires français de la ville de Marseille, étaient perdus corps et biens, sans que l'on puisse formellement

accuser les Barbaresques, la population Marseillaise excédait, attaqua une délégation de turcs présents dans

la ville, le lendemain, on comptait quarante victimes, ce qui déclencha une nouvelle rupture.

- La chasse aux navires français reprit de plus belle,

en moins de 7 mois, le commerce français subit une perte

de 205.000 écus, sans compter les pertes des équipages, des passagers et des navires.

- Le Roi de France fit juger et punir les meneurs responsables de la mort des quarante Turcs,

le vice-consul Chaix réussit à calmer Le Divan, et les relations s'apaisèrent.

Note :

Un certain nombre écrivains du XVII° siècle, donnent le chiffre de 936 bâtiments capturés et ramenés à Alger,

pour la période de 1615 à 1622, ce chiffre énorme est loin de représenter le total des prises qui avaient été faites,

car à cette période, il était de règle que le corps et les agrès du navire capturé reviennent au Pacha.

On comprend facilement que les Reïs ne se donnaient pas la peiner de remorquer ou de convoyer le vaisseau capturé,

ils se contentaient de transborder les marchandises et sabordaient ou incendiaient le navire, donc de passer de vie

à trépas, les équipages et les passagers.

Cette règle sera changée en 1640, les prises seront alors vendus aux enchères et partagées.

Razzia sur un village de Provence.

Retour sommaire les relations entre la France et la Régence d’Alger