Algéroisement......vôtre

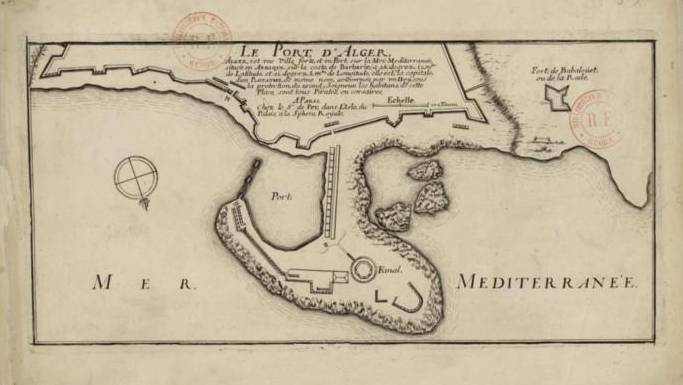

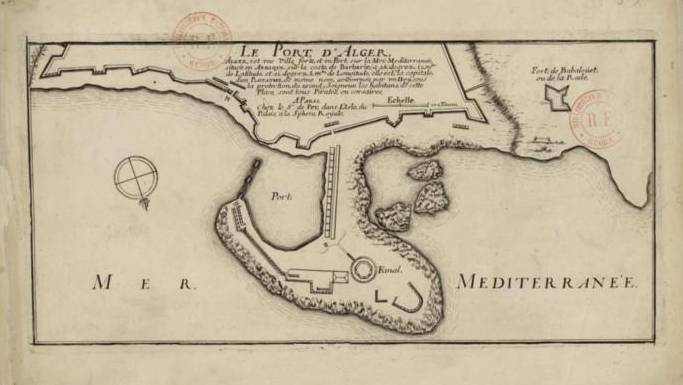

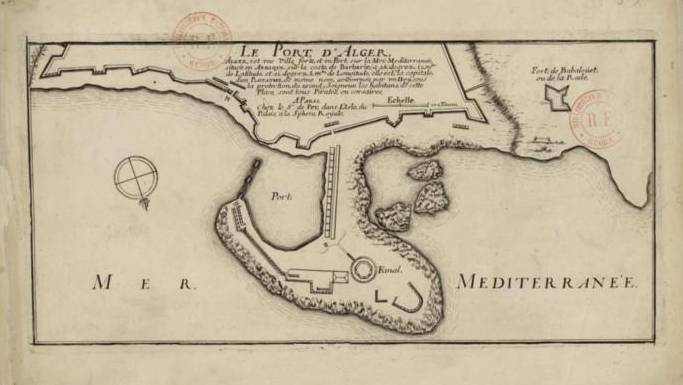

Le Port d'Alger

La jetée Khayr al-Din

-

La jetée construite par Khayr-al-Din, mesure 175 mètres de longueur, sur 36 mètres de largueur,

en couronnement, sa direction est à peu près Est et Ouest, elle porta le nom de son constructeur.

- Plus tard, les Ottomans constituaient,

en reliant tous les rochers situés au Sud et au Sud-Ouest de l’ancien fort, un môle de 125 mètres

de longueur, sur 95 mètres dans sa plus grande largeur, sa direction est Nord-Est et Sud-Ouest,

il couvrait le petit port contre les vents, qui soufflent de la région de l'Est.

- L'enceinte de la Darse, ainsi formée, se termine au petit Môle du Lazaret,

elle a quatre hectares de superficie, elle ne peut accueillir des bâtiment dont le tonnage,

excède 800 tonneaux, les plus grands fonds de cette darse ne dépassaient pas 4 mètres.

L'arrivée des Français.

- La jetée Khayr-al-Din, s'appuyant d'un côté au littoral et de l'autre à l'île de la Marine,

présente une seule ligne continue, sans offrir de tête à la mer, en outre, elle est défendue

par plusieurs affleurement, d'un banc de roches sur lequel, elle est établie.

- Cette jetée, sur laquelle sont élevés les grands magasins des subsistances militaires,

a du appeler,

la première attention des Français, parce qu'il importait avant tout,

d'assurer les établissements auxquels elle sert de fondation.

Plan de la Darse

- Ce travail fut confié en 1831,

à M. Noël, ingénieur des travaux hydrauliques du Port de Toulon.

Il refit à neuf tout le corps de la jetée, sur une hauteur de 5 mètres au-dessus de l'eau,

et sur une largeur moyenne de 2 mètres.

La nouvelle maçonnerie est d'une exécution parfaite et présente une grande solidité.

- Malheureusement, le peu de temps assigné à cette mission,

et, l'insuffisance des fonds mis à la disposition de l'habile Ingénieur, ne lui permirent pas,

de reprendre la base de la jetée, dont les affouillements s'étendaient, et n'ont pu être arrêtes.

La Darse

Le Môle

- Il était beaucoup plus exposé que la jetée.

- Avancé dans la mer, il lui présente un saillant ou musoir dont la direction est à peu prés perpendiculaire

à celle des vents qui entrent avec le plus de force dans la rade, aussi était-ce sur ce point, si menacé,

que les Turcs portaient toutes les ressources dont ils pouvaient disposer en hommes et en argent.

- Ils y employaient la plus grande partie de leurs esclaves et y dépensaient annuellement de 160 à 180 mille boudjous, c'est à dire plus de trois cent mille francs de notre monnaie, et cela pendant trois siècles.

- Laugier de Tassy,

l'un des historiens les plus crédibles de la Régence d'Alger, nous donne quelques précisions.

« Comme le grand Môle est exposé directement au Nord,

pour empêcher qu'il ne soit emporté par les furieux coups de mer, qui roulent avec impétuosité

sur le banc de sable, on est obligé de faire travailler toute l'année les esclaves du Beylick,

à une carrière de pierre dures, qui est près de la Pointe Pescade, et à porter ces pierres,

et les jeter dans la mer, tout le long du Môle. »

Le Môle

- Ce Môle,

duquel dépend la conservation de la Darse, était en 1830 dans un état de délabrement complet,

et de ruine imminente, malgré les travaux réalisés régulièrement par les Turcs.

- En 1831, la mer ouvrit une large brèche sur ce môle, obligeant les français à effectuer une réparation

dans l'urgence, mais la nouvelle maçonnerie qui reposait sur des enrochements que chaque coup de mer,

un peu plus fort faisait descendre, fut entièrement détruite par les premiers mauvais temps de l’hiver 1832.

Toutes les réparations effectuées pendant la campagne de 1832 subirent le même sort.

Mais revenant aux derniers temps de la présence Turc.

- Le témoignage de M. Arago, député, lors de la séance du 27 Mai 1842,

nous indique les défauts de la Darse, avant les modifications apportées par

M. Poirel.

« Messieurs, le port d'Alger était extrêmement mauvais,

lorsque j'avais le malheur d'être embarqué sur des bâtiments barbaresques, en 1808 et 1809.

C'est un malheur, dont je n'ai pas à rougir, je remplissais une mission

que le gouvernement français m'avait confiée, lorsque je tombais aux mains des barbaresques.

Le port d'Alger était alors très mauvais, il y avait par certains vents un ressac considérable,

qui jetait les bâtiments les uns sur les autres et qui les mettait en pièces.

Depuis les travaux de M. Poirel, depuis que la digue a été prolongée,

par les moyens extrêmement ingénieux, les résultats ont été très favorables. »

La Darse

Les Sept Campagnes de 1833 à 1840.

- Ces campagnes furent effectuées sous les ordres de M. Poirel, Ingénieur,

qui contrairement aux campagnes précédentes modifia complètement les méthodes.

- La première opération réalisée consista à élever en avant du musoir du Môle,

un massif d'enrochements de gros blocs, afin de le garantir d'une destruction complète,

et de pouvoir ensuite, à l'abri de cette défense en reprendre les fondations.

- Dés les premiers jours de la campagne de 1833,

on s'occupa activement de trouver des gros blocs de 2 à 4 mètres

cubes, il fallut ouvrir des chemins,

qui partaient des carrières pour aboutir à la porte de la ville, les rues furent élargies,

les abords du môle disposés pour donner passage aux voitures.

Fin décembre 1833, on avait versé à la mer environ six mille mètres cubes de blocs.

- Dans l'hiver de 1833 à 1834, ces enrochement furent bouleversés,

leur masse, qui au mois de décembre 1833, s'élevée de deux mètres au-dessus de l'eau, s'était abaissée

jusqu'à quatre mètres en dessous, la force des vagues avait poussé certains blocs à l'intérieure de la Darse.

- Un bloc de un mètre cube, avait était porté sur le terre-plein du Môle, à quatre mètres de hauteur,

un autre de quatre mètre cube, avait traversé la passe pour venir jusqu'au musoir de la Santé.

La Darse

- Ce déplacement considérable des blocs,

qui tendait à les rejeter dans le port, était un problème capital, qui fit renoncer au système ordinaire

des enrochements,

le seul moyen de ne pas retomber dans la faute que l'on venait de commettre,

consistait à employer des blocs d'un volume tel, qu'il puisse résister aux vagues et rester immobile.

- Une première limite fut d'abord fixée à Vingt mètres cube,

mais très rapidement, il a été reconnu que un volume de dix mètres cubes empêcher le bloc de bouger.

- On ne pouvait pas songer,

pour de telles masses, à les extraire des carrières, et encore moins les transporter, il ne restait donc

d'autre parti à prendre que de les fabriquer artificiellement, et l'on s'est ainsi trouvé conduit à l'usage

des blocs de béton.

- Ces blocs étaient de deux espèces :

- les uns se construisaient dans l'eau, sur la place même qu'ils devaient occuper.

- les autres étaient fabriqués sur la berge, pour être ensuite lancés à la mer.

La Darse en 1906

L' Histoire du Port d'Alger se poursuit sur la page suivante.

Retour Algéroisement ... Vôtre