Algéroisement......vôtre

Le Port d'Alger

La reconstruction du Môle Ottoman d'Alger.

Des blocs de béton ont été employés de la manière suivante à la reconstruction du Môle créé par les Turcs.

- On a fabriqué sur place,

au moyen de béton immergé dans des caisse-sacs, des blocs dont le cube variait de 60 à 200 mètres,

la face intérieure de ces blocs, du côté de la terre , étant placée suivant la nouvelle direction que

l'on à donné à la ligne de couronnement du Môle.

- On a disposé sur ces premiers blocs,

des caisses-moules, d'un volume de 10 jusqu'à 50 mètres cubes, qu'on a remplies de béton; et une fois

durcis, ces blocs ont été lancés à la mer, de manière à former une seconde ligne en avant de la première.

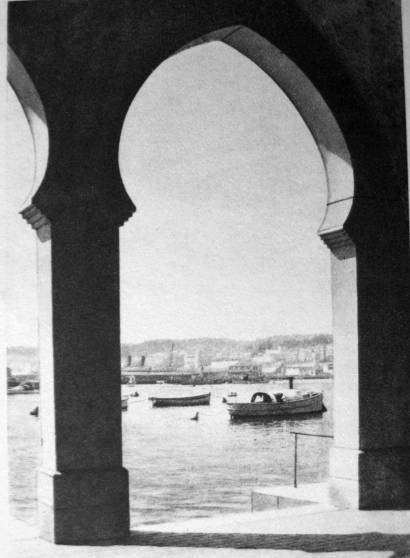

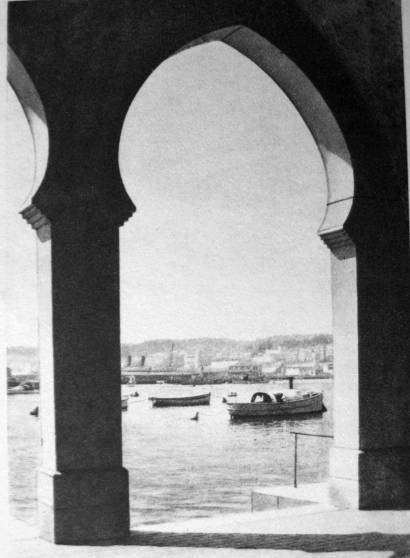

Le Môle, le Phare, le pêcheur.

- On a rempli de blocs naturels,

cubant depuis 3 jusqu'à 7 mètres, l'intervalle compris entre ces deux lignes de blocs de béton.

- En arrière et à l'abri du masque formé par cette double ligne de défense,

on a dragué jusqu'à deux mètres de profondeur sous l'eau, sur une largeur de trois mètres, et,

on a coulé dans toute cet espace un massif continu de béton.

- Ce travail

a été entrepris par morceau, de manière à n'entamer dans chaque année, qu'une longueur telle,

qu'elle pût être complétement terminée dans le cours de la campagne.

- En employant des blocs de béton,

au lieu de blocs naturels, on a pu, dans l'espace de cinq années, et avec une dépense au-dessous

de deux millions de francs, reconstruire le Môle Ottoman à neuf sur une longueur de plus de 200 mètres,

et lui donner une solidité à toute épreuve.

- Chaque bloc immergé,

par terre où par mer avait un cout moyen de 270,85 francs, en 1839, on a échoué 1.300 blocs.

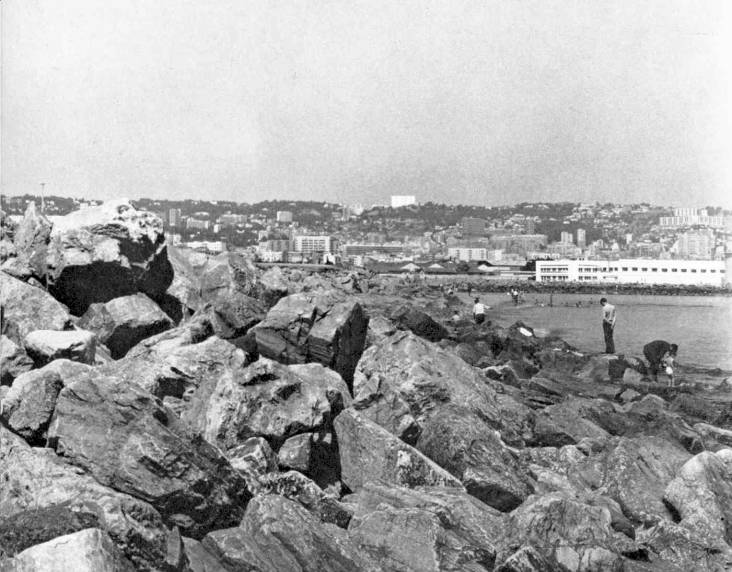

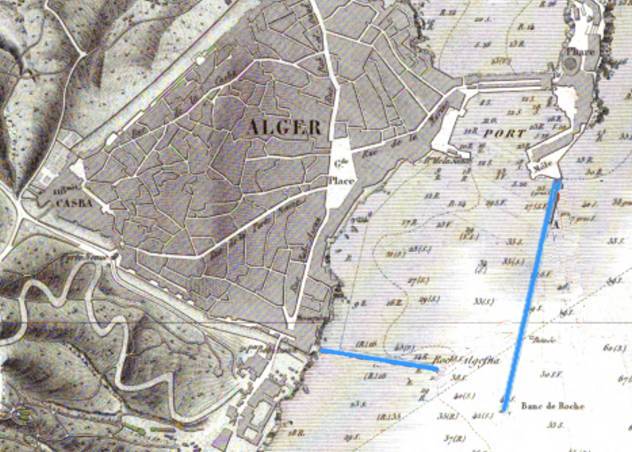

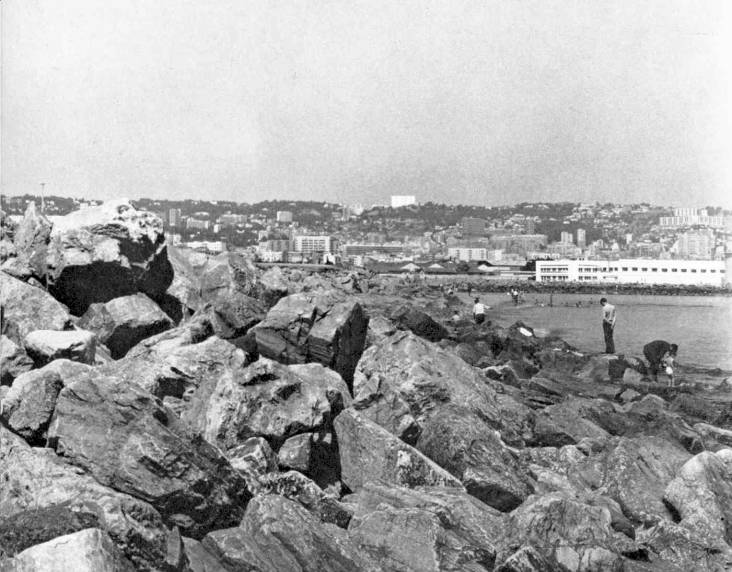

Les Rocs et Blocs à l'entrée d'Alger

Les quais de la Darse.

- En même temps que le môle Ottoman,

les quais de la darse, qui tombaient en ruine, ont été reconstruits à neuf.

- La ligne des nouveaux quais est en retrait de quatre mètres pour augmentait la surface de la darse.

- Comme pour le Môle, on a utilisé le système de

fondation des caisses-sacs, immergées dans l'eau.

- On a dragué, de 2 mètres à 2,50 mètres,

au-dessous de l'eau, sur l'emplacement des caisses,

jusqu'a ce qu'on fut arrivé au sol naturel, qui était

partout formé d'un banc de roches.

- Les blocs de béton coulé dans les caisses-sacs,

avaient une longueur de 10 mètre de long, sur trois

de large et étaient 30 centimètres, au dessous

du niveau de l'eau.

- Ces blocs étaient placés à 3 mètres de distance,

les uns des autres, dans l'intervalle qu'ils laissaient

entre eux, on a coulé du béton.

- Du cote du port,

le béton ainsi coulé dans les intervalles et par-dessus,

les blocs de 10 mètres, était 20 centimètres au dessous

du niveau de l'eau, sur 1 mètre de large, puis, sur

les 2 mètres restant, il était de 50 centimètres,

au dessus du niveau de l'eau.

- C'est dans cette espace de un mètre, que l'on posait,

la première assise du parement des quais de la darse,

en pierre de taille de Bougie.

- Cette première assise,

de 40 centimètre de hauteur, était établi à 20 centimètre en dessous de l'eau, de manière a être partage

dans son milieu par la ligne de flottaison, le couronnement final du quai était à 1 mètre au-dessus de l'eau.

- Dans les deux mètres restant,

du coté du mur de la jetée, on remplissait l'espace vide, par de la terre ou des décombres de toutes espèces,

en laissant une aire de 15 centimètres en dessous du couronnement des quais, sur cette aire, on étalait,

et damait une couche de béton de 5 centimètres d'épaisseur, on laissait sécher pendant deux jours.

- La pavage des quais a été fait, à l'instar « du lastrico » des Italiens, en petites pierre plates,

légèrement ébauchées, placées sur champ avec mortier de chaux, pouzzolane et sable.

- Avant de mettre les pavés en place, on étend sur la première couche de béton,

une seconde couche de 5 cm d’épaisseur en mortier léger, on pose les pavés, puis on remplit les joints.

- Au bout de deux ou trois jours, suivant le temps, on dame les pavés qui s’enfoncent uniformément,

jusqu'au niveau du couronnement, on enlève le mortier qui regorge.

- L'utilisation de pierres plates et ce damage à retardement, ont le triple avantage d'être moins coûteux,

de former une aire beaucoup plus unie et de n'exiger presque aucun entretien.

Parement des quais en pierre de taille de Bougie avec pavage à l'instar « du lastrico » Italiens.

Projets d’agrandissement du port d'Alger.

- Dès 1833,

un certain nombre de projets et contre-projets d'agrandissement du Port, furent successivement présentés,

par MM. Baude, Dortet de Tessan, Garella, Montluisant, Poirel, et Raffeneau, ingénieurs,

et, par MM. Berard, Denis, Rang, Delasseaux, et Lainé, officiers de la Marine.

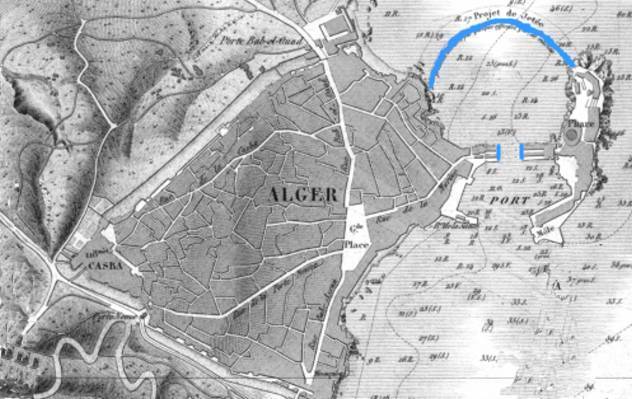

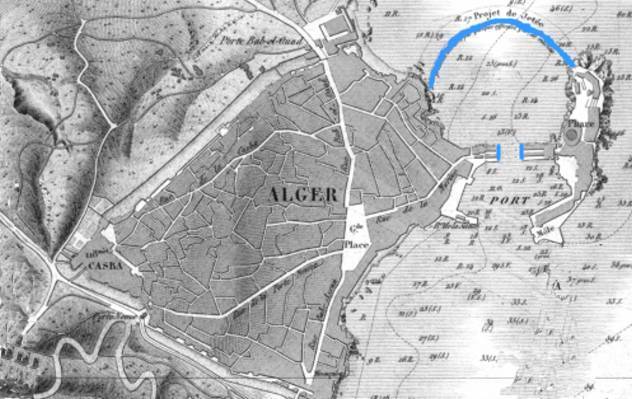

- 1833 Projet de M. Bérard.

Ce fut le premier projet imaginé, pour la création du port d'Alger.

Cet Officier, qui avait remarqué au Nord de la jetée Khayr-al-Din, une baie plus spacieuse,

en grande partie circonscrite par l'île, la jetée, la ville et une chaine de roches, qui se dirige,

vers le large, crut que c'était un meilleur port que la Darse.

Création d'une digue semi-circulaire, appuyée d'une part sur la pointe Nord de l'île du Penon,

et, de l'autre au pied de la ville, prés de la porte Bab-el-oued, sa longueur serait de 350 mètres.

Ouverture d'une passe dans la jetée Khayr-al-Din, la darse serait un avant port.

- 1834 Projet présenté par M. Dortet de Tessan.

Projet presque similaire à celui de M. Bérard

Création d'une jetée semi-circulaire, légèrement plus longue que celle du premier projet.

Ouverture d'une passe dans la jetée Khayr-al-Din.

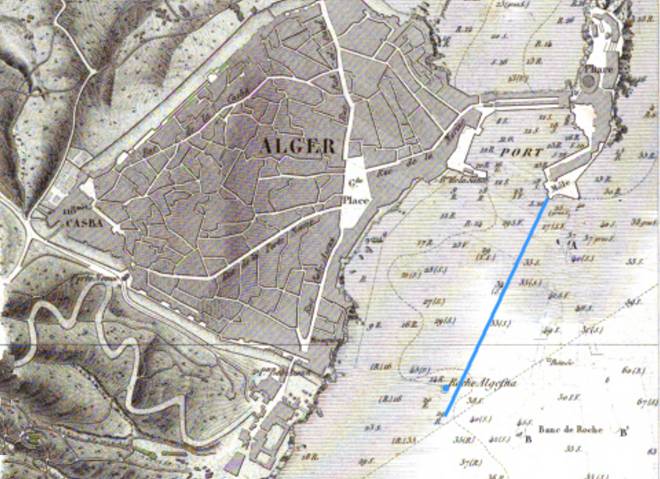

Plan réalisé par l’ingénieur Poirel en 1841.

Sur ce plan figure en bleu, les projets de MM. Bérard et Dortet de Tessan.

- Le désastre de la tempête de 1835,

qui vit périr dix-huit navires, dans darse Turcs, prouva la nécessité de réparer, puis d'agrandir le port.

- Octobre 1835 Projet présenté par M. Montluisant, ingénieur en chef, directeur du port de Toulon.

Ce projet consistait, à diriger dans le Sud-1/4 Sud-Ouest, une jetée de 450 mètres de longueur,

de manière à ce qu'elle passe à l'Est, de la roche sous-marine, nommée Al-Gifna,

et fut terminée un peu au Sud de cette roche, sur laquelle, on aurait établi un feu de port.

L'espace compris entre le musoir de la jetée et le bas de ville, restait entièrement ouvert,

l'entrée du port aurait donc une largeur de 340 mètres et sa surface serait de 16 hectares.

Cette passe nécessitait l'utilisation d'un bateau à vapeur pour remorquer les navires entrants et sortants.

Ce projet avait un défaut capital, c'était la position de l'ouverture de la passe,

qui poserait de graves problèmes lors la navigation des navires, sans parler de quelques têtes de roches,

qui diminuaient le fond à l'entrée de la passe.

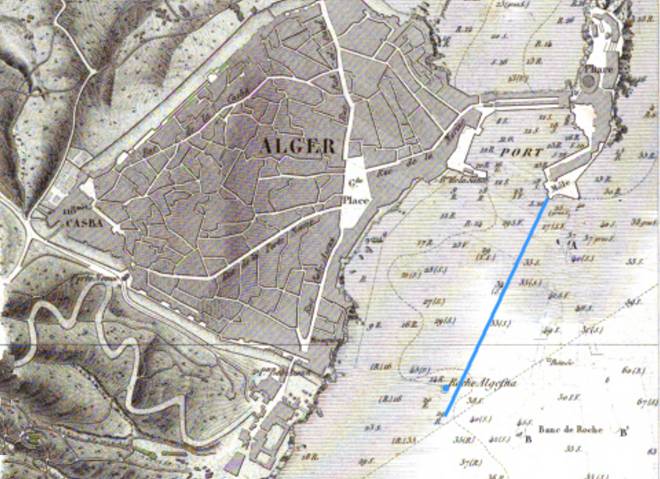

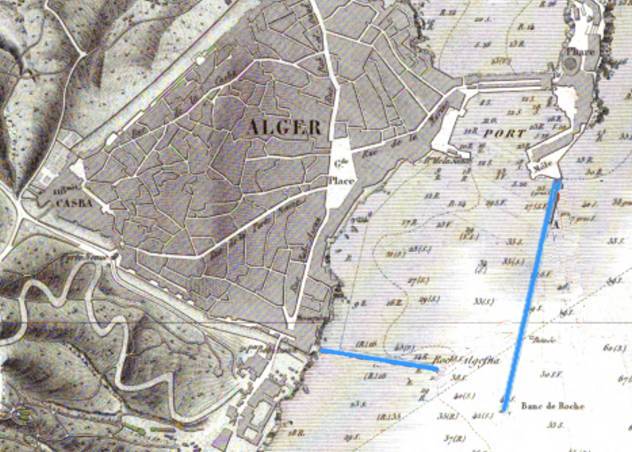

Sur ce plan figure en bleu le projet de M. Montluisant.

- 22 Juin 1837 Projet de M. Victor Poirel, ingénieur des ponts et chaussées, présenté au Gouvernement.

Prolongement du môle Ottoman, dans la direction du Sud, de 570 mètres,

dont le musoir s'appuyait sur la roche sans nom, dont on avait jusqu'à lors ignoré l'existence.

Une seconde jetée, partant du rivage au pied de la porte Bab-Azzoun, irait jusqu'à la roche Al-Gifua,

sur laquelle elle s'appuyait, l'ouverture de la passe serait de 200 mètres entre les musoirs des deux jetées.

Le désir de créer rapidement un abri pour les navires, détermina le choix du projet de M. Poirel.

- Le 1° Décembre 1838,

M. Garella, ingénieur en chef des ports de la Méditerranée,

fut envoyé par le Ministre de la guerre, pour inspecter les travaux du port d'Alger, et déterminer,

sur les lieux mêmes, quelles étaient, les modifications à apporter au projet déjà présenté.

Il fut d'accord avec les idées de M. Poirel sur la disposition des jetées.

- Janvier 1839 Projet de M. Garella.

Il présenta un projet, similaire à celui de M. Poirel,

mais, il s'attacha seulement à modifier les moyens d'exécution pour en réduire le coût et la durée.

Telles furent en substance,

les observations de M. Garella, qui ne parviennent au Ministre de la guerre que vers le mois de juillet 1839.

Pour Année 1838. - le montant des dépenses engagées, pour la rénovation du port d’Alger a été de 900.000 francs

Sur ce plan figure en bleu le projet Poirel.

L' Histoire du Port d'Alger se poursuit sur la page suivante.

Retour Algéroisement ... Vôtre