Les Belles villes d'Algérie

Sétif

La Compagnie genevoise des colonies suisses de Sétif.

La prise d'Alger, le 5 juillet 1830,

- suscita à Genève un intérêt certain dans les milieux politiques et financiers.

Premiers Suisses en Algérie.

- Dès 1831, des Allemands et des Suissessont arrivent en Algérie.

Quelques mois plus tôt, ils avaient quitté leurs patries pour se rendre aux Etats-Unis.

Mais, la compagnie d'émigration qui devait les prendre en charge était défaillante,

Les autorités françaises, les prenant en charge, les avaient dirigés vers l'Algérie,

où ils avaient fondé les villages de Kouba et de Dely-Ibrahim, premiers foyers de

la communauté protestante en Algérie.

- Cette première tentative sera des plus décevantes.

- A Genève, on analyse les causes de l'échec.

Le 15 février 1852,

- Deux banquiers genevois, Paul-Elisée Lullin et François-Auguste Sautter de Beauregard,

écrivent au maréchal de Saint-Arnaud, ministre de la Guerre.

«

Nous avons pensé, Monsieur le Ministre,

que le gouvernement français serait peut-être disposé à une colonisation Suisse en Algérie et,

en conséquence, nous prenons la liberté de vous faire cette ouverture, en vous priant de vouloir bien

nous faire connaître si vous trouveriez en effet convenance à consacrer un vaste territoire salubre fertile

et non exposé aux attaques des Arabes, à une colonisation de ce genre à la tête de laquelle nous sommes

disposés placer en Suisse, et qui nous paraît être une oeuvre essentiellement utile..... »

Pour finir,

- les deux banquiers demandent une concession de 500.000 hectares

( 17 fois la surface du canton de Genève )

- ainsi que la propriété absolue, unique et exclusive :

- des forêts,

- des mines,

- cours d'eau

- du sol de la concession.

- Pour réaliser un tel projet, plus ambitieux encore que celui de Xavier Stockmar en 1840,

les banquiers, tout en poursuivant leurs démarches, font procéder à des recherches, des enquêtes

et fixent leur choix sur Sétif et sa région, grâce à des documents officiels et des ouvrages publiés

sous les auspices du ministère de la Guerre.

Par décret impérial du 26 avril 1853,

- Il est accordé une concession de 20 000 hectares aux conditions suivantes :

- Art 2.

- 10 000 hectares sont dès à présent réservés aux concessionnaires sur les 20.000.

Ne sont pas compris dans ces 10 000 hectares :

- les réserves militaires

- les terrains concédés à la Ville de Sétif

- les villages arabes de

Aïn Lochechia, et Oued Tinar avec leur territoire.

- les 10 000 hectares complémentaires seront désignés ultérieurement,

autant que possible attenants aux premiers.

- Art 3.

- La superficie des terrains sera partagée en sections de 2 000 hectares d'un seul tenant dont

les concessionnaires seront successivement mis en possession.

- Chacune de ces zones est destinée à la création d'un village de 50 feux,

composé de cultivateurs européens.

- Art 4.

- Les concessionnaires construiront à leurs frais dans chaque village 50 maisons en maçonnerie,

couvertes de tuiles ou en voûte maçonnée en terrasse.

Chaque maison devra être composée d'au moins 3 pièces propres à un logement d'agriculteur

et de sa famille.

- Art 5.

- Les concessionnaires ne pourront point bénéficier sur la construction des villages,

ils traiteront à forfait avec un ou plusieurs entrepreneurs pour chaque groupe de 50 maisons.

- Puis ils remettront à chaque famille une de ces maisons à un prix équivalent à la cinquantième

partie du coût de la construction du village. Toutefois, il ne pourra être exigé du colon,

pour prix de cette maison, une somme supérieure à 2 500 F.

- Art 6.

- Le gouvernement se charge de tous les travaux d'utilité publique, notamment de la construction

dans chaque village des fontaines qui seront nécessaires aux habitants et à leurs bestiaux,

de l'aménagement des eaux pluviales et des eaux insalubres avoisinant le village, de l'ouverture et

de l'entretien des principales voies de communication, enfin des ouvrages qu'il jugera nécessaires

à la défense des villages.

- Les huit bénéficiaires de cette concession sont désignés avec leurs titres et fonctions.

Ils seront remplacés en Septembre 1853 par une société anonyme :

« La Compagnie genevoise des colonies Suisses de Sétif »

avec, comme actionnaires principaux et privilégiés lesdits bénéficiaires.

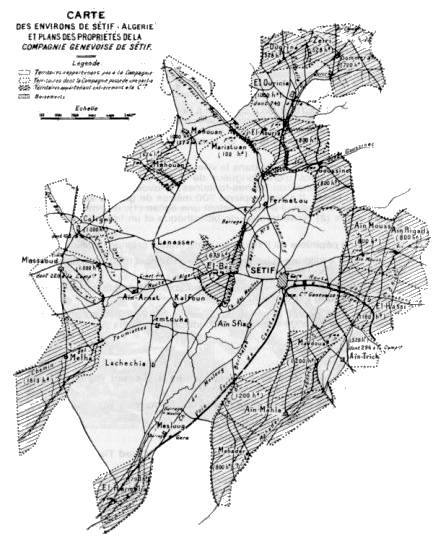

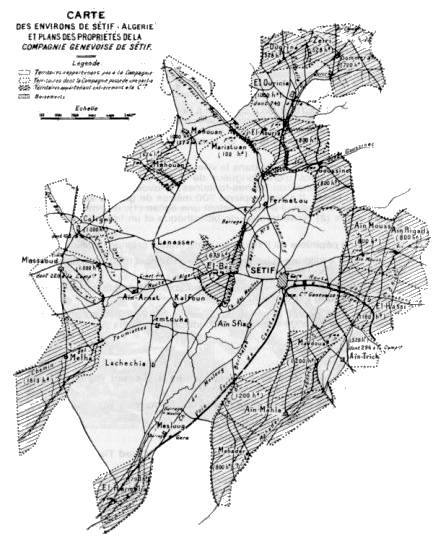

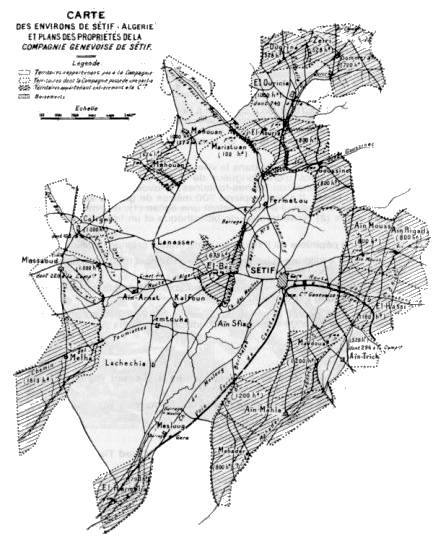

Carte des environs de Setif

Premières réalisations de la Compagnie genevoise.

- Le premier village construit est :

Aïn Arnat, à 9 km de Sétif sur la route de Bordj Bou Arréridj.

- Le 31 octobre 1853,

Les 86 premiers immigrants accompagnés d'un inspecteur de la compagnie, M. Gossen,

arrivent à Aïn Arnat, ils sont tous vaudois.

La compagnie comprend dans ce nombre neuf employés destinés à son domaine d' El Bez

dont 679 hectares ont été choisis par elle aux portes même de Sétif, sur l'emplacement

où

l'administration militaire avait prévu d'élever un haras.

- Les arrivées se succéderont alors jusqu'au 28 mars 1854.

- Le 13 juin 1854, la compagnie déclarera :

- Aïn Arnat : 388 âmes;

- Bouhira : 6 âmes,

- elle déclare également 187 ouvriers

- Pendant cette période la compagnie a en effet entrepris la construction de quatre autres villages :

- Aïn Messaoud,

- Bouhira deviendra Coligny sur l'initiative du

pasteur Jean Bernard entre 1880 et 1889.

- El Ouricia.

- Mahouan,

Conditions requises par la Compagnie pour devenir colon.

- Choix des colons :

Elle a le droit de refuser ceux sur lesquels elle n'aurait pas eu de renseignements suffisants ou

de mauvais renseignements. Le postulant colon doit verser 1.000 F comme acompte avec possibilité de se libérer

des 1.500 F restant par paiements annuels de 100 F avec intérêts de 5 % l'an.

Le décret prévoit que ne peuvent être acceptés que des individus majeurs pouvant verser à Genève, avant leur départ, 2 000 F qui leur seront restitués par le gouvernement français entre les mains duquel ils auront été déposés, à raison de :

- 1 .000 F à leur arrivée à Sétif,

- 500 F six mois après

- 500 F à la fin de la première année.

Les colons décimés par la maladie.

- Henry Dunant

retourne à Sétif à la fin de mai 1854, II y restera plus de trois mois, jusqu'à mi-septembre.

Son séjour est probablement écourté par la terrible épidémie de choléra et de typhoïde qui

frappe la colonie suisse.

- Depuis le samedi 20 mai,

il y a une succession d'orages et de pluies torrentielles qui gênent les transports, qui abîment les constructions, qui bloquent tous les travaux des champs.

Même les entrepreneurs demandent de repousser les délais dans leurs chantiers d' Ain Messaoud

et de Bouhira. Le génie a dû arrêter ses travaux.

- A partir de juillet 1854 , la maladie commence à faire ses ravages.

- Chaque jour il y a des morts.

On a commencé à transporter les malades à l'hôpital de Sétif.

- Mais bien vite cela s'avère difficile et une antenne médicale est installée au village.

La chaleur s'est mise de la partie, éprouvante, dure à supporter dans ces vêtements

mal adaptés à un tel climat, un soleil de plomb, un vent brûlant venu du désert.

- On est en sueur et il suffit de se mettre à l'ombre d'un mur pour attraper un chaud et froid.

On distribue des conseils d'hygiène qui ont été publiés par le ministère de la Guerre.

- II paraît que les Arabes tombent comme des mouches.

- Henry Dunant

a vanté les vertus d'un remède du Pasteur Curie qui est venu se dévouer à Aïn Arnat

avant même le début de l'épidémie :

- Un litre de cognac très spiritueux,

- du camphre gros comme un œuf,

- deux fortes pincées de bourrache ( avec fleurs ),

- une forte pincée d'aigremoine, une pincée de sauge et de camomille.

Mêler ensemble, boucher, laisser infuser pendant quarante-huit heures à froid,

passer au tamis, mettre dans une bouteille bien bouchée.

On fait boire plein un verre de cabaret.

Une seule dose doit arrêter les nausées et remettre le malade à flot.

Son succès a été tel que les autorités en ont ordonné l'instruction dans l'hôpital de la ville.

- La maladie continue à faire des ravages.

- Malgré cela on célébrera la fête du 15 août à Sétif,

salves d'artillerie, revue des troupes sur le champ de manœuvre, défilé devant le général et

son état-major aux cris de " Vive l'Empereur ! ".

- Le soir il y aura un bal champêtre dans la promenade du duc d'Orléans.

- Au village, la petite garnison a défilé, mais il n'y a pas eu de bal car il y a trop de deuils.

Certaines familles sont pratiquement décimées :

- 7 morts sur 11 chez les Sergy,

- 4 morts sur 7 chez les Delessert,

- 8 morts sur 14 chez les Favre,

- 10 morts sur 11 chez les Burnens...

- Beaucoup se découragent,

- certains décident de rentrer en Suisse,

- d'autres se placent comme domestiques dans des fermes de la région,

- des enfants sont placés comme gardiens de troupeaux,

- d'autres sont envoyés à l'orphelinat de Dély Ibrahim car ils n'ont plus de parents,

- des épouses vont travailler à Sétif comme couturières ou femmes de ménage.

C'est une catastrophe.

Pour se justifier,

- La compagnie fait des rapports accablants sur les malheureux colons faisant tomber sur eux la responsabilité du fléau dont ils sont victimes.

- Elle omet de rapporter que la mort frappe partout et qu'à El Ouricia, par exemple, tous les travaux

sont arrêtés car les ouvriers kabyles, frappés de terreur, ont fui et sont repartis vers leurs montagnes.

Mais la mort avait fauché plus de 90 personnes dans le village Aïn Arnat !

Plan des maisons de la Compagnie.

La Compagnie change de politique.

- Devant la situation que ces tragiques circonstances imposaient,

la Compagnie reprit les lots abandonnés ou défaillants et créa un omnium, composé

des principaux actionnaires, qui pouvait ainsi acquérir les différents lots non vendus.

II suffisait de trouver des prête-noms auxquels, par précaution, on faisait signer une

contre-lettre. C'est ainsi que pour Aïn Messaoud les 50 lots appartenaient à deux colons !

- La compagnie se console et décide de renoncer peu à peu aux cultures européennes, à

faire cultiver par des métayers indigènes toutes les terres pour lesquelles elle pourra trouver des Arabes.

- Agissant ainsi elle estime suivre l'exemple des Anglais dans leurs colonies.

En 1862, le sous-préfet de Sétif écrit :

« Le vide européen s'est fait sur l'immense domaine de la Compagnie genevoise qui

n'exploite plus

par elle-même et ne constituera désormais qu'une caisse de recouvrement ouverte à Sétif pour

le compte des actionnaires de Genève. »

- En 1858,

la compagnie avait dirigé vers l'Algérie, d'après ses statistiques, 2.956 émigrants.

En 1930, ils n'étaient plus qu'une centaine.

Par contre, les Arabes sont revenus à titre de locataires sur les terres de la compagnie

qu'ils exploitaient auparavant comme locataires de

l'Etat à des conditions bien plus avantageuses.

- Si la compagnie a failli dans la tâche essentielle pour laquelle elle a été constituée,

- c'est à dire l'implantation de colons européens.

- Pour l'agriculture sétifienne elle aura été une excellente école.

II faut signaler, l'action réalisée par M. Gottlieb Ryf, directeur

de la compagnie à Sétif,

qui fut un véritable novateur en appliquant dès 1898 sur les hauts plateaux le « Dry Farming »

qu'il avait découvert lors d'un voyage d'études aux Etats-Unis.

Par ce système, la compagnie qui avait des rendements de 5 à 6 quintaux à l'hectare,

atteignit 14 à 15 quintaux en 1918 ( année exceptionnelle, il est vrai),

mais la moyenne ressort à 9 quintaux pour le blé et à 10 quintaux pour l'orge.

Par cette enclave soustraite au peuplement national

- la compagnie a gêné considérablement le développement de la ville de Sétif.

- En 1882,

le Gouverneur général Tirman,

de passage à Sétif, reçoit les doléances de la population et reconnaît que :

« Sétif est étouffé par la Compagnie genevoise et qu'il est urgent de donner

de l'air à la ville . »

- De nombreux projets se succèdent :

- projet Panisse en 1883

- projet Lagarde en 1890.

- Des vœux sont émis en 1901, renouvelés en 1903 par les délégations financières et le Conseil général.

- En 1922, sur proposition de M. Morinaud, député de Constantine, la question est élargie et il est demandé le rachat de tous les grands domaines.

Mais aucune décision n'intervient.

On connaît la suite...

Mais on peut rêver à ce qui aurait pu être, si ces immensités de

- La Compagnie genevoise ( 150.000 hectares )

- La Compagnie algérienne ( 100.000 hectares)

avaient pu être remises dans les mains de nouvelles familles françaises qui par leur enracinement

auraient fait souche.

Pour terminer cette page sur La Compagnie genevoise ,

- Il est indispensable de rappeler quelques-uns des événements qu’ont enduré ces malheureux colons :

- En 1854,

La terrible épidémie de choléra et de typhoïde, 30% de morts.

- En 1867,

année de sauterelles et de sécheresse :

la campagne est devenue un désert, les Arabes l'appellent « l'année noire »

Les chemins sont jalonnés de cadavres par la famine qui sévit.

La culture est délaissée et l'aspect de ruine règne partout.

- l'hiver 1867-1868 ,

l'hiver arrive sans paille ni fourrage.

On recherche du « diss » pour essayer de nourrir les mulets qui dévorent les crèches et les rateliers.

Les vaches sont vendues à vil prix à des spéculateurs qui viennent de la région de Bône.

Pour poursuivre, il faut emprunter de l'argent à des usuriers locaux au taux minimum de 15 % et acheter des semences

quatre fois leur prix.

- En 1871,

c'est l'insurrection de Mokrahi qui suit la chute de l'Empire.

Le pillage et l'incendie réduisent à néant les efforts.

- Les meules de paille et de fourrage sont en cendres,

- les magasins vidés,

- les caves et les maisons pillées,

Il est impossible de mettre à l'abri des insurgés les denrées lourdes.

et impossibles à transporter dans ces temps troublés.

L'ordre de partir se réfugier derrière les remparts de Sétif vient du

commandant de la place.

- II faut à nouveau reconstruire,

- entreprendre encore sans se laisser décourager...

pour certains seulement.

- En 1875,

sévit une épidémie de charbon qui décime les troupeaux.

- En 1887,

année de sauterelles à marquer d'une pierre

noire,

- les récoltes sont dévorées,

- la vigne rongée,

- la luzerne " broutée " jusqu'à la

racine.

Crédit :

- Les annales Algérienne 1852/1854

de Pellissier de Reynaud

- Claude Schurer

Sommaire ville de Sétif