La conquête 1841 - 1850.

Le 22 février 1841, général Bugeaud est nommé gouverneur général de l’Algérie.

L'échec de l'occupation restreinte convertit le gouvernement et le

gouverneur, à l'idée de la conquête totale.

La légende a fixé le général Bugeaud en

quelques images d'épinal :

- il est le « soldat-laboureur »,

- le « père Bugeaud » à la

« casquette » célèbre ,

- le « Maître de la Fortune ».

- La réalité n'est pas loin de la légende.

Une lutte difficile :

De 1841 à 1844, Bugeaud mène de courtes campagnes pour soumettre le Tell.

- 25 mai 1841 la prise de Tagdempt.

- 30 mai 1841 occupation définitive de Mascara.

- octobre 1841 destruction du fort de Saïda.

- 9 février 1842 la destruction de Sebdou.

- 15 février 1842 occupation définitive de Tlemcen.

- 21 avril 1842 occupation de Tiaret.

Mais l'épisode le plus célèbre est la prise de la

Smala d’Abd el Kader, capitale nomade de l'émir.

A la poursuite de la Smalah d’Abd el Kader.

- Nous étions depuis 36 heures en marche dans le sud de Boghar et de Goudgillah à la poursuite

de la Smalah d’Abd el Kader.

- Nous avions à peine dormi quelques heures la bride au bras.

- Pour ne pas dévoiler notre présence par des feux de bivouac, nous n’avions mangé que du biscuit ou du chocolat

- Yusuf, qui était l’âme et l’œil de cette expédition si hardie, avait lancé des reconnaissances dans toutes les directions pour avoir des nouvelles et découvrir les traces de cette ville ambulante que suivaient d’innombrables troupeaux.

- Notre colonne se composait de :

- Six à sept cent chevaux réguliers, spahis et chasseurs d’Afrique, sous les ordres de Yusuf et Morris.

- Mille trois cent fantassins, accompagnés de quelques pièces d’artillerie de montagne.

- De huit cent chameaux et mulets pour porter les vivres et les hommes fatigués, sous le commandement du colonel Chasseloup-Laubat.

- Trois à quatre cent cavaliers des goums formaient l’avant garde.

Enfin, le 16 Mai 1843, au matin nos goums repérent le camp de l'Emir.

L’agha Amar ben Ferrahtt arrive le dernier et annonce au colonel Yusuf que la smalah tout entière est campée près de la source de Taguine.

La Smalah d’Abd el Kader.

Guidé par l’agha :

- Le colonel Yusuf,

- Les lieutenants Fleury et Barail,

- les maréchaux des logis indigène, nommés :

Ben-Aïssa-ould-el-caid-el-Aïoun, et

Bou-ben-Hameda,

se porte au galop sur une petite éminence d’où nous pouvons embrasser d’un coup d’œil toute la smala.

Le spectacle était invraisemblable :

- Imaginez, au milieu d’une plaine légèrement creusée où coulent les eaux de la source de Taguine,

un campement s’étendant à perte de vue et renfermant tout une population occupée à dresser les tentes, au milieu d’allée et venues d’innombrables troupeaux, de bêtes de toute espèce :

hommes, femmes, enfants, chevaux, mulets moutons, de quoi remplir plusieurs escadres d’arches de Noé.

- C’était grandiose et terrifiant.

- Là s’offrit devant nous, à nos pieds, le spectacle le plus saisissant.

- Mohammed ben Ayad n’en avait pas exagéré la dangereuse réalité.

La smalah venait en effet d’arriver sur le cours d’eau.

Elle s’installait pour camper.

- A la lorgnette, on distinguait les armes étincelantes au soleil de nombreux réguliers de l’émir, présidant à l’installation du campement.

- Quelques rares tentes blanches abritant les femmes d’Abd el Kader ou des grands chefs étaient à peine dressées. Tout était au travail comme dans une ruche.

- Des milliers de chameaux et de mulets encore chargés attendaient. Ceux qui avaient été soulagés de leur fardeau se répandaient au loin, le long des bords verts, à gauche de la petite rivière ; d’innombrables troupeaux de moutons et de chèvres venaient encore augmenter ce gigantesque désordre.

« Il a raison, dit Yusuf, comme nous contemplions ce panorama sans pareil, .

Il n’y a pas une minute à perdre. »

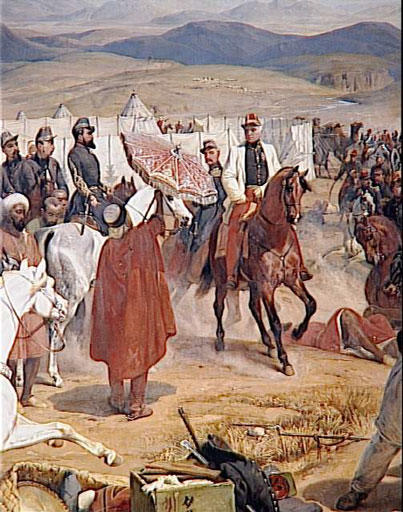

Et, repartant à la même allure que nous avions prise pour arriver, nous nous dirigeons vers le duc d’Aumale qui s’était sensiblement rapproché.

Voici les paroles qui furent échangées dans cette scène demeurée historique :

- - Monseigneur, dit Yusuf, c’est effrayant, mais il n’y a plus moyen de reculer

- - Colonel, répondit le duc d’Aumale, je ne suis pas d’une race habituée à reculer.

Vous allez charger.

- - Oh ! oh ! dit le capitaine de Beaufort, assez haut pour que le prince l’entendit,

vous allez charger, c’est bientôt dit, mais on a fait assez de bêtises aujourd’hui,

pour que maintenant on prenne le temps de réfléchir.

- - Capitaine de Beaufort, riposta le prince, si quelqu’un a fait des bêtises aujourd’hui, c’est moi,

car je commande et j’entends être obéi. Colonel, vous allez charger;

prenez vos dispositions.

Le Prince, le colonel Yusuf et le colonel Morris tinrent un rapide conseil de guerre pour fixer ces dispositions.

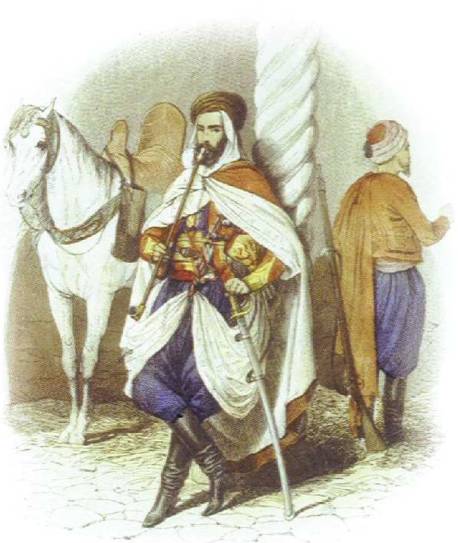

Les spahis Français en 1843.

- Les spahis devaient se précipiter sur la smala.

- Les chasseurs d’Afrique, devraient rapidement en faire le tour, pour couper la retraite aux fuyards et mettre cette population entre deux feux.

- Le prince trouvant les spahis trop peu nombreux, décida tout d’abord qu’il les soutiendrait avec tout le reste de la cavalerie.

Ce ne fut que plus tard, en voyant la charge couronnée de succès et en constatant que nous n’avions pas besoin de soutien, qu’il ordonna le mouvement tournant conseillé par Yusuf.

Toutes ces choses étant ainsi arrêtées :

Le colonel Yusuf se porta en tête de ses escadrons, les déploya sur une seule ligne et commanda la charge.

- Nous étions environ trois cent cinquante cavaliers :

Nous nous précipitâmes à fond de train et tête baissée, dans cette mer mouvante en poussant des cris féroces et en déchargeant nos armes.

Je réponds qu’aucun de nous n’était plus fatigués et que nos chevaux eux-mêmes avaient oublié

les trente deux heures de marche qu’ils avaient dans les jambes.

- A vrai dire il n’y eut pas de résistance collective organisée :

Il restait, pour la défense de la Smala, la valeur de deux bataillons de réguliers.

Ils furent surpris dans leurs tentes, sans pouvoir se mettre en défense, ni faire usage de leurs armes.

Nous aurions même traversé rapidement l’immense espace occupé par la Smala si nos chevaux n’avaient pas été arrêtés à chaque pas par un inextricable enchevêtrement de tentes dressées ou abattues, de cordages, de piquets, d’obstacles de toutes sortes, qui permirent à quelques hommes de courage de ne pas mourir sans avoir défendu leur vie.

-

Il y eu de nombreuses rencontres où l’on joua de toutes les armes.

- La confusion extraordinaire que notre attaque produisit au milieu de cette foule affolée et hurlant.

Le tableau d’Horace Vernet n’en donne qu’un idée bien imparfaite :

- Pendant que nous parcourions en tous sens le campement dont les habitants en proie à la panique ne pouvaient soupçonner notre petit nombre,

- par tous les points de la périphérie de la smala, quantité de fuyards s’échappaient, les uns à pied, les autres sur des chevaux ou des chameaux, et s’enfonçaient sans direction dans l’immensité.

- C’était inévitable :

il eût fallu une armée pour les cerner et les prendre.

En arrivant vers les dernières tentes de la Smala, traversée de part en part, les spahis, débandés, éprouvèrent tout à coup une vive anxiété, car ils voyaient venir sur eux une troupe de cavalerie rangée en bon ordre de combat, qu’ils prirent de loin pour les cavaliers réguliers de l’Emir accourant à la rescousse.

C’étaient heureusement les chasseurs du colonel Morris, qui venaient d’accomplir leur mouvement tournant et qui nous accueillaient par leurs acclamations.

La smala était à nous, bien à nous.

Au même moment des négociations étaient engagées à Tanger par le consul de France, M. de Nyon, qu'appuyait une escadre commandée par le prince de Joinville.

Au même moment des négociations étaient engagées à Tanger par le consul de France, M. de Nyon, qu'appuyait une escadre commandée par le prince de Joinville.

A midi, la bataille était gagnée :

A midi, la bataille était gagnée :